皆さん、こんにちは!

ブログ管理人の英(はなぶさ)です。

子どもたちの長かった夏休みも、いよいよおしまいですね。

この夏は島根県の美保神社を訪れました。(写真①)

美保神社は「えびす様」を祀ることで知られ、全国のえびす神社の総本宮とも言われています。海の神様、漁業の神様としても有名で、境内には独特の荘厳さと穏やかさが漂っていました。

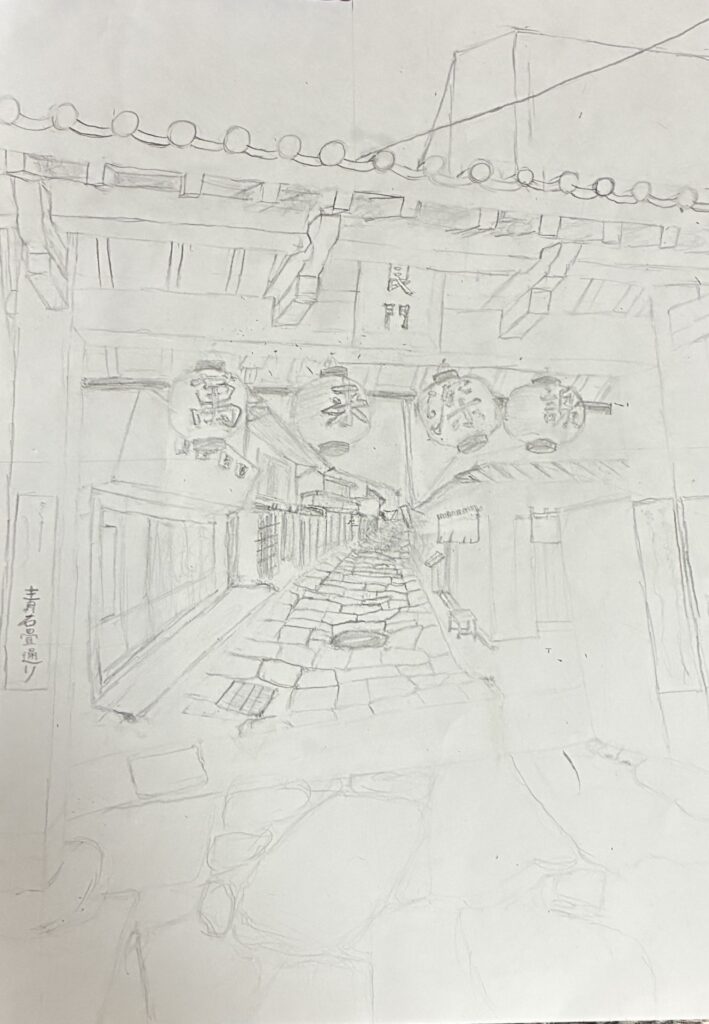

神社の近くには「青石畳通り」と呼ばれる石畳の商店街があり(写真②)、どこか懐かしい空気が流れていました。石畳の青みが美しく、静かな町並みによく映えていました。

今回のアイキャッチ画像は、次男が夏休みの宿題で描いたものを使っています。石畳商店街を見て、この風景を絵にしたいといって一生懸命書いていました。(写真③)

今日の稽古の様子

本日の稽古では、仮想敵を意識して業を行うことを中心に学びました。

ただ形をなぞるのではなく、そこに実際の敵を想定することで、業に実感と張りが生まれます。

また、業と業の「理合」を学ぶために、実想をつけて組み立ててみました。

(写真④:山本さんと仮想敵役の岡島先生)制定居合9本目「添え手突き」より

今週の質問コーナー

Q①:どうして同じ名前の技があるんですか?

いい質問ですね。

業は「古流の立業・座業の部 → 立膝の部 → 正座の部 → 制定居合の部」の順に体系づけられています。(立業と座業の部は同時期)

新しい技は当然、古い技をもとに作られているため、同じ名称の技が存在するのです。

特に「受け流し」は制定居合、古流の正座の部、立業の部、さらに二人一組で行う組太刀にも同じ名前があります。

それぞれの背景や意味合いを知ることは、居合の理解を深めるうえで大切です。

Q②:敵を倒した後、目線を下げるように習いました。敵は近くで倒れているので、目線を下まで下げていいですか?

これもとてもいい質問です。

居合道には「遠山の目付」という言葉があります。これは「遠くの山を見るように視線を置く」という意味です。

つまり、目の前の敵だけでなく、さらに遠くの敵や周囲にも注意を払う姿勢が必要なのです。

ですから「敵を倒した後に目線を下げる」といっても、倒れた敵を注視するのではなく、視線をわずかに落とす程度が望ましいでしょう。

今年は残暑が厳しいですが、頑張っていきましょう!

仮想敵を意識することで業はより生き生きとしたものになります。日々の稽古を通じて、形の奥にある心と理合いを深めていきましょう。