みなさん、こんにちは。英(はなぶさ)です。

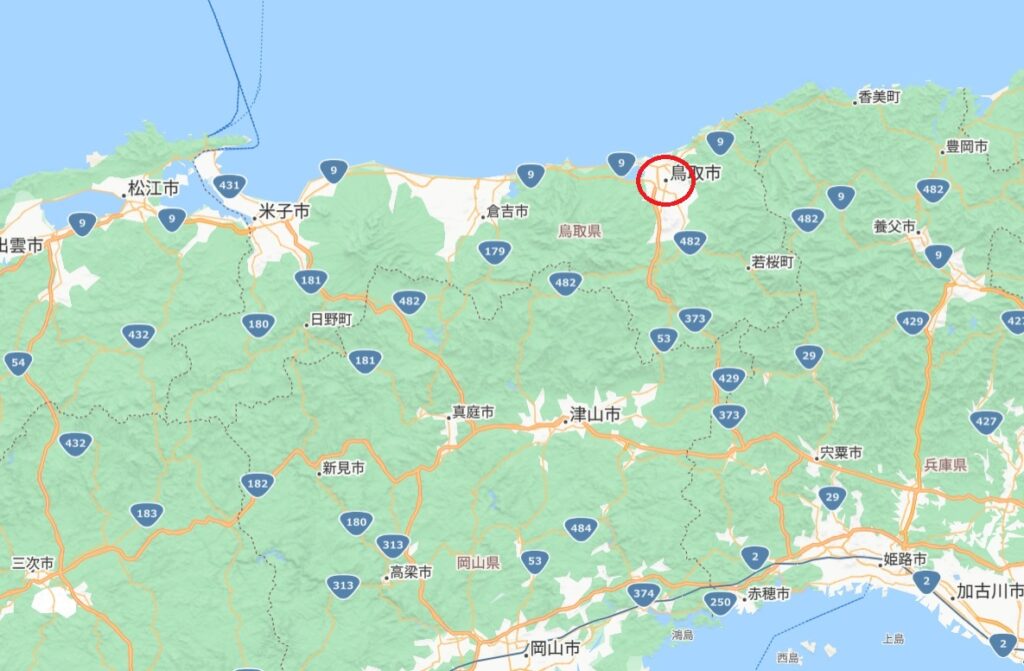

今回は夏の家族旅行で鳥取県をめぐってきたのでその話をブログでお伝えしたいと思います。初めに訪れたのはここ「鳥取城」です。

鳥取城といってもあまりメジャーじゃないお城なので少しだけお話ししたいと思います。

鳥取城は、豊臣秀吉の三大城攻めの一つ「渇え(かつえ)殺し」で知られる城です。

渇え殺し ― 戦わずして落とす

天正9年(1581年)、秀吉は中国地方攻略の一環として鳥取城を包囲しました。城主は毛利方の吉川経家。

秀吉は力攻めではなく兵糧攻めを選び、周囲の米を買い占め、補給路を完全に断ちました。

一見すると血が流れない平和な戦のように見えますね。

城内ではやがて食料が尽き、草木の根や皮、ついには人肉を口にせざるを得ないほど追い詰められたと伝わります。

長期の飢餓に耐えかね、吉川経家は自害し、城は開城しました。

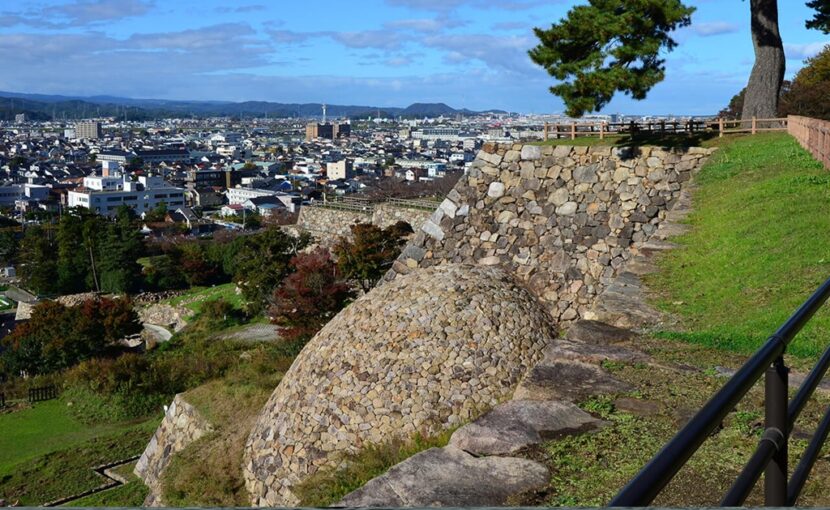

(写真① 中ノ御門表門)

今の鳥取城跡と石垣

現在の鳥取城跡は静かな公園として整備され、久松山の麓に二ノ丸、山上に本丸跡が残ります。

訪れた日は夏の陽射しの中、蝉の声が響き、石段の向こうに穏やかな街並みと日本海が広がっていました。

その静けさからは、かつての惨状を想像するのが難しいほどです。

(写真② 復元中の石垣)

過去と現代の飢え

今回、鳥取城を訪れ、戦国時代の籠城戦に思いをはせました。

この「渇え(かつえ)殺し」は、果たして過去の話だけなのでしょうか。

現代でも、ガザ地区をはじめとする紛争地域では、包囲や封鎖によって食料や水が行き渡らず、多くの人々が飢えや病に苦しんでいます。日々の糧を得ることすら困難な中で、飢えは体力を奪い、心を蝕み、人としての尊厳や希望までも奪っていきます。

もし、こうした状況が自分と同じ時代に生きる誰かの身に起きているとしたら――私たちはただ静観できるでしょうか。どうすれば、このような殺戮や悲劇を止められるのか。それを考えることは、現代を生きる私たち一人ひとりの責任ではないでしょうか。

武道を学ぶ私たちは、歴史の教訓と今の現実から目をそらしてはいけません。

平和な日常にあっても、心と身体を鍛え、困難に立ち向かう覚悟を養うことは、単なる型稽古の延長ではなく、人生を守るための備えです。

刀を振るうのは、敵と戦うためだけではなく、逆境にあっても折れない心を培うため――そのことを改めて強く感じます。

今回は「鳥取城」を紹介しました。他にも色々回ったので、紹介できる範囲内で紹介していこうと思います。

今回、アイキャッチの写真にについては「公益社団法人 鳥取県観光連盟」とっとり城めぐり | とっとり旅 【公式】鳥取県観光旅行情報サイト の写真を借用しています。